内蒙古:保障平等就业权利 让农牧民工逐步融入城镇

向农牧民工宣传工伤保险(资料图片)

就业技能培训(资料图片)

到2020年,使每名有培训愿望的农牧民工至少掌握一门实用技术,农牧民工劳动合同、社会保险、城镇基本公共服务基本实现全覆盖,工资基本无拖欠并稳定增长,努力实现有落户愿望且符合条件的农牧业转移人口和其他常住人口在城镇落户,农牧民工群体逐步融入城镇……这是自治区政府日前出台的《关于进一步做好为农牧民工服务工作的实施意见》(以下简称为《意见》)中所提出的目标任务。采访中记者了解到,为了实现上述目标任务,我区制定多项措施,旨在从扩大稳定农民工就业、维护农牧民工的劳动保障权益、推动农牧民工逐步实现平等在城镇落户等方面,做好为农牧民工服务工作。

保障平等就业权利

《意见》明确,到2020年,农牧业劳动力转移就业达260万人次,每年实现农牧民工职业技能培训14万人次。为了在5年内实现这一目标,我区制定了稳定和扩大农牧民工就业的具体措施。主要包括:完善和落实促进农牧民工就业的政策措施,彻底清理针对农牧民工就业的歧视性规定,切实保障农牧民工平等就业权利;大力发展劳动密集型产业、家庭服务业,扶持中小微企业,支持和引导非公经济发展,开发适合农牧民工的就业岗位,建设减免收费的农贸市场和餐饮摊位,促进农牧民工就业;积极支持农畜产品产地初加工、休闲农牧业发展,引导有市场、有效益的劳动密集型产业优先发展,吸纳返乡和就近转移的农牧民工就业等。

“在呼和浩特市打工多年,我学了一手好的厨艺,也积攒了一些资金,我打算回乡创业,只是不知道现在有哪些扶持政策?”昨日,来自锡林郭勒盟太仆寺旗的刘军这样对记者说道。

据了解,在促进农牧民工创业方面,我区要求,将农牧民工纳入创业政策扶持范围,运用财政支持、创业投资引导和创业培训、政策性金融服务、创业担保贷款和贴息、生产经营场地和创业孵化基地等扶持政策,促进农牧民工创业;支持农牧民工返乡创业,推进科技特派员农村牧区科技创业行动和农村牧区青年创业致富“领头雁”培养计划,带动农牧民工返乡开展科技创业;将农牧民工创业纳入创业担保贷款政策扶持范围,并保障担保贷款贴息到位。

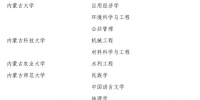

除了上述措施,《意见》还明确,将农牧民工纳入终身职业培训体系,充分发挥高技能人才培训基地、公共实训基地、技工院校和职业院校等现有培训资源优势,建设一批农牧民工实训基地。同时,各地要打破地域限制,使农牧民工在就业地参加职业技能培训。此外,各地要大力发展面向农村牧区的职业教育,努力实现未升入普通高中、普通高等院校的农村牧区初高中毕业生都能接受职业教育。

扩大城镇社保覆盖面

对于许多进城务工的农牧民工来说,没有社会保险,就意味着未来生活没有保障。为了着力维护农牧民工的劳动保障权益,扩大城镇社保覆盖面,此次出台的《意见》明确,各地要落实“全民参保登记计划”,依法将与用人单位建立稳定劳动关系的农牧民工纳入城镇职工基本养老保险,研究完善灵活就业农牧民工参加基本养老保险政策;积极推进城乡居民基本医疗保险制度,确保有稳定劳动关系的农牧民工随用人单位参加职工基本医疗保险,其他灵活就业农牧民工可选择参加就业地的职工基本医疗保险、城镇居民医疗保险或户籍所在地的新型农村合作医疗,探索农牧民工随迁家属参加城镇居民基本医疗保险的办法;进一步做好农牧民工基本医疗保险转移接续和异地就医直接结算工作;努力实现用人单位的农牧民工全部参加工伤保险;推动农牧民工与城镇职工平等参加住房公积金、失业保险、生育保险,并平等享受待遇;积极探索农村牧区地方企业、家庭服务企业等农牧民工从业人员较为集中的中小微企业和有雇工个体工商户参保工作,研究制定适应性参保政策。

《意见》还要求,各级人力资源和社会保障、住房城乡建设等部门要加强劳动用工管理,指导和督促所有用人单位与农牧民工依法普遍签订并履行劳动合同;对务工流动性大、季节性强、时间短的农牧民工可签订简易劳动合同;对违法用工、拖欠工资、拒缴社会保险费等行为实行“黑名单”制度。同时,及时发布工资指导线、劳动力市场工资指导价位信息,落实农牧民工与城镇职工同工同酬原则,引导和推动用人单位合理提高农牧民工工资水平。此外,健全举报投诉制度,依法查处用人单位侵害农民工权益的违法行为;畅通农牧民工劳动争议仲裁、诉讼“绿色通道”,对确有困难的农牧民工,要适当减免仲裁、诉讼费用;依法保障农牧民工休息休假的权利。

享受城镇基本公共服务

“今年,我在呼和浩特市买了房。下一步,我准备把户口从老家迁过来,让家人过上城里人生活的同时,让孩子也享受更好的教育。”来自乌兰察布市农村的小李说道。经过多年的打拼,他在呼和浩特市买了房子,并把家人也接了过来。

采访中记者了解到,为了着力推动农牧民工逐步实现平等享受城镇基本公共服务和在城镇落户,《意见》在多个方面均做出了明确要求,其中,在保障农牧民工随迁子女平等接受教育方面,将随迁子女义务教育纳入各级政府教育发展规划和财政保障范畴,加强城镇幼儿园、普通中小学、中等职业学校基本建设,形成与城镇居民需求相协调的学校布局;鼓励地方通过新建学校和购买民办学校服务等方式,扩大教学资源,满足农牧民工随迁子女接受义务教育需要;落实好农牧民工子女就近上小学政策,以及接受义务教育后在输入地参加中考、高考的政策;对在公益性民办学校、普惠性民办幼儿园接受义务教育、学前教育的,采取政府购买服务等方式落实支持经费,指导和帮助学校、幼儿园提高教育质量。在加强农牧民工医疗卫生和计划生育服务方面,将农牧民工及其随迁子女纳入免疫规划,保障农牧民工适龄随迁子女平等享受预防接种服务;在城镇居住半年以上的农牧民工要纳入行政区划内居民健康档案管理、慢性病管理等11类基本公共卫生服务范围,优先落实流动人口儿童预防接种、传染病防控、孕产妇和儿童保健、健康档案、计划生育、健康教育6类基本公共服务。在推进农牧民工在城镇落户方面,进一步深化户籍制度改革,实施差别化落户政策,促进有条件有意愿、在城镇有稳定就业和合法稳定住所(含租赁)的农牧民工及其随迁家属在城镇有序落户。在改善农牧民工居住条件方面,要完善住房保障制度,在城镇稳定就业并居住一定年限、缴纳社会保险的农牧民工优先纳入住房保障范围;支持增加中小户型普通商品住房供给,规范房屋租赁市场,积极支持符合条件的农牧民工购买商品住房、经济适用房、限价房,并按规定享受购房契税和印花税等优惠政策;加强城中村、棚户区环境整治和综合管理服务,使居住其中的农牧民工住宿条件得到改善;将住房公积金制度逐步覆盖到在城市中有稳定工作的农牧民工,允许农牧民工及其单位暂按较低的缴存比例,先行建立住房公积金账户,逐步将在城镇稳定就业的农牧民工纳入住房保障体系。

促进与市民交往交流

依法享有民主政治权利对于促进农牧民工社会融合至关重要。为此,《意见》明确,要进一步加强农牧民工中的党、工、团组织建设,重视在优秀农牧民工中发展党、团员;积极创新工会组织形式和农牧民工入会方式,将农牧民工组织到工会中来;积极推荐优秀农牧民工作为各级党代会、人大、政协的代表、委员,在评选劳动模范、先进工作者和报考公务员等方面与城镇职工同等对待;完善农牧民工参与基层民主政治建设,依法保障农牧民工的知情权、参与权、表达权和监督权;鼓励农牧民工参与社区自治,增强作为社区成员的意识,提高自我管理、自我教育和自我服务能力。

同时,《意见》还要求,把农牧民工纳入城市公共文化服务体系,继续推动图书馆、文化馆、博物馆等公共文化服务设施,以及社区文化娱乐室、图书室、健身房、“绿色网吧”、多功能服务室等向农牧民工免费开放;利用社区文化活动室、公园、城市广场等场地,经常性地开展群众文体活动,促进农牧民工与市民之间交往、交流。同时,建立健全农村牧区留守儿童、留守妇女和留守老人关爱服务体系。主要包括:着力解决留守儿童入园需求,全面改善贫困地区薄弱学校基本办学条件,加快农村牧区寄宿制学校建设,优先满足留守儿童寄宿需求;实施农村牧区义务教育学生营养改善计划,开展心理关怀等活动,促进学校、家庭、社区有效衔接;培育和扶持妇女互助合作组织,帮助留守妇女解决生产、生活困难;全面实施城乡居民基本养老保险制度,建立健全农村牧区老年社会福利和社会救助制度,建立以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的养老服务体系,培育农村牧区为老服务社会组织,开展多种形式的农村牧区养老服务,有效解决农村牧区空巢、独居、“五保”和优抚对象等生活困难老年人的养老难题;加强社会治安管理,保障留守儿童、留守妇女和留守老人的安全,发挥农村牧区社区综合服务设施关爱留守人员功能。(记者 张学博 实习生 宋家丽)

[责任编辑 哈丽琴 ]