内蒙古建筑职业技术学院:2015届毕业生就业率达到98.99%

树立危机理念:就业工作就是“生命工程”

现代职业教育体系设计的基本出发点就是以就业为导向,无论哪一个层次的职业教育,最基本的职责都是促进就业。内蒙古建院党委、行政班子深谙此道,切实把就业工作摆到党政工作突出位置和重要议事日程,经常召开专门会议研究就业工作,听取教学单位、就业部门和校友、企业、行业的意见建议,及时调整就业工作方案和措施。结合多年工作实践,建立健全了“党委统一领导、党政协调配合、部门各负其责、全校共同努力”的就业工作格局。利用一切机会和场合,不断向全院广大教职员工灌输“就业工作就是学院能否生存发展的生命工程”这样一种危机理念,人人重视关心就业工作、个个支持参与就业工作的浓厚氛围业已形成。

实行目标管理:就业工作即“一把手工程”

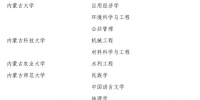

内蒙古建院党委、行政始终把就业工作纳入目标管理和长效机制,成立由党委书记、院长任组长的全院就业工作领导小组,书记、院长每年年初分别与招生就业处、7个二级学院主要负责人签订《毕业生就业工作责任状》,并将就业工作开展情况纳入考评体系,作为各二级学院和相关部门单位领导班子和班子成员年度实绩考核的重要指标,实行严格的奖罚办法。根据2015年度《内蒙古自治区高校毕业生就业工作检查评估指标体系》,招生就业处、7个二级学院及时制定详细的目标方案、工作计划和阶段安排,适时分解任务、量化指标,明确责任人、时间表和路线图,并责成专人具体实施和监督落实。强化内蒙古建院党委和7个二级学院党总支两个层级的就业工作“一把手工程”,上下联动、统一部署、共同推进、迎难而上,全面拓展区内外就业渠道,不断完善“全程化、全员化、专业化和信息化”的毕业生就业服务体系。

强化源头保障:育人质量就是“就业名片”

就业的好坏,归根结底取决于人才培养质量的高低。内蒙古建院党委、行政主动适应高职教育新常态,坚持以就业创业和社会需求为导向,深入推进人才培养模式、专业建设、课程体系、教学内容、教学方法和考试考查方法为内容的教育教学改革与创新。大力加强校内外实训基地建设和“双师型”教师队伍建设,目前校内外实习实训基地和实训室共计230多个,聘请建设行业企业专家和工程技术人员担任客座教授、兼职教师和实习实训指导教师,组建起350多人专兼结合的“双师型”结构教学团队。加大就业课教研室《职业生涯与就业指导》课程研究和改革力度,不断增强就业课教师教学水平和研究能力,同时采取灵活多样的形式,普遍开展创业教育,培养学生的创新精神和创业能力。重视和突出学生动手能力、实践能力和职业能力培养,落实“双证书”制度,鼓励在校生完成学历教育的同时,拿到建筑业需要的预算员、施工员、质检员等上岗证书,使学生毕业后就能持证上岗,尽可能缩短适应期,还鼓励毕业生跨专业取得资格证书。近三年来,毕业生中取得资格证书的占毕业生总人数的90%以上,取得跨专业资格证书的占10%左右,毕业生的就业质量和竞争能力显著提升。

完善服务网络:信息化建设助推学生就业

内蒙古建院党委、行政高度重视信息化和新媒体建设服务学生就业的重要作用,着力完善“广覆盖、全方位、立体化、经常性”的就业服务网络。充分利用全国高职高专网、内蒙古自治区高职高专网和内蒙古建院校园网,及时发布校院改革建设和发展信息、毕业生基本情况信息、用人单位需求信息、就业方向信息等,为毕业生提供丰富、详实、准确的就业信息。不断完善内蒙古建院“就业信息网”,随时更新“就业动态、政策法规、在线招聘、图表下载、素质测评、在线调查”等板块内容。招生就业处、7个二级学院分别建有“就业工作人员QQ群”、“二级学院班主任QQ群”、“班级QQ群”和手机短信平台、微信平台等,随时将最新就业动态信息逐级快速发布。党委宣传部负责主办的《内蒙古建院报》和“内蒙古建院微平台”,开辟就业创业专版、专题和专栏,广泛集中宣传就业典型、通报就业信息。多方协调做好毕业生求职补贴发放工作同时,积极会同地方政府签订大学生创业园合作意向,通过提供无偿创业资金、免费办公场地、全代理零费用服务、导师“一对一”指导等优惠政策,全程服务扶持大学生走上自主激情创业之路。及时组织开展以当前就业形势教育为重点的就业指导讲座,引导毕业学生客观、理性、辩证地认识就业形势,进而适时转变就业观念,合理调整就业期望值,同时指导毕业学生学会防范招聘欺诈和传销陷阱、预防和处置突发性事件。充分发挥校园招聘活动的主阵地作用,精心组织举办一年一度的大型毕业生供需见面会和旨在确保工作连续性的小型专场招聘会,仅2015届毕业生离校前组织校园专场招聘会就不下40场。针对区内就业市场需求有所下降现状,积极进军北京、上海等地并与相关大中型建筑企业保持密切联系。 (王利俊)