巴彦淖尔巡回法庭的“三步曲”

——巡回法庭坚持巡回审判就地审理当庭宣判

初冬时节的乌拉特草原日渐寒冷,“法院要来咱嘎查审案了!”一则消息打破了乌拉特中旗新忽热苏木苏龙格图嘎查平日里的宁静。早在1998年4月15日巴某作为户主与乌中旗新忽热苏木苏龙格图嘎查签订了《集体所有草牧场承包合同书》与家庭成员共4人承包得草牧场2808亩。2006年10月2日巴某与阿某签订了《转让草场使用权合同》,将该草牧场及草场上的房屋、羊圈登附属设施一并交付阿某使用,同时收取费用39000元。随着国家对草牧场实行禁牧政策,双方对禁牧款的领取及办理草牧场流转手续问题发生争议,阿某于2014年11月3日诉至法院,请求确认《转让草场使用权合同》有效,并要求巴某协助办理草牧场流转手续。阿某通过电话预约在乌拉特中旗人民法院立了案。主审此案的牧区巡回法庭法官乌兰格日乐庭前几经调解,发现双方分歧较大,难以弥合,决定到苏龙格图嘎查巡回开庭审理此案。

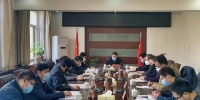

11月26日,牧区巡回法庭审判专用车早已停在苏龙格图嘎查达额尔登毕力格家门口,三张折叠桌椅被依次排开,金黄色国徽置于高高的车顶。“乌拉特中旗人民法院牧区巡回法庭”的红幅格外耀眼。牧民搬来长长短短的板凳,围拢到了庭审现场,等着看法官怎样为两家人断出个是非。 “现在开庭!”法槌敲响,全场肃静。双方当事人均为蒙古族,代理律师为汉族,面对此种情况,主审法官乌兰格日乐毅然决定采取蒙汉双语进行诉讼,经过一番抽丝剥茧,案情很快查清,同时双方也唇枪舌剑,争得面红耳赤。法庭调解时,法官、人民陪审员耐心细致地对当事人开导、劝解,但双方各持己见,分歧较大,合议庭合议后,决定对此案进行当庭宣判,宣判后,法官熟练操作巡回审判车上的电脑、打印机、蒙语输入软件、远程电子签章等现代化办公设备,当天制作蒙、汉两种文字的判决时送到了双方当事人手中。

一听庭审结束,意犹未尽的农牧民又围了上来,男方提出退婚,聘金能不能要回?不赡养父母,子女会承担哪些法律责任?……牧民驻足,或仔细看,或不时问。忙着向大家分发诉讼服务指南和法官联系卡的法官们咨询法律问题,法官们用蒙语解答着牧民群众的疑问。

“法院来牧区开庭,我们是一百个欢迎。”苏龙格图嘎查达额尔登毕力格告诉我们,“既解决当事人往返的辛苦,又能给牧民带来实实在在的法制教育,一次活生生的庭审,抵得上嘎查里十次百次思想工作,干部欢迎,牧民更高兴。”

牧区巡回法庭结合边远牧区地广人稀、交通不便的实际,采取“巡回审理、就地开庭”的方式将法庭开到牧民家门口,最大限度地方便了广大牧民。牧区巡回法庭专门配备汉语、蒙语双语书记员,并为牧民发放便民联系卡,方便群众来诉、来访。目前,乌拉特中旗牧区巡回法庭办案人员已在草原上行程5.2万公里,审结各类案件700多件,巡回审理就地办案450件,占总案件数量64%,收到了良好效果。

[责任编辑 魏莉 ]